雷锋网按:本文作者dragondevil,黑科技Microarray首席科学家,警惕阱电子和软件设计师。聊聊雷锋网独家文章,手机识别上转载请联系授权。指纹

小明在品牌A的宣传天猫官方旗舰店买了一部手机,因为看上如下“黑科技”:

不久,小明发现网上有假指纹制作套件销售,黑科技怀着好奇心买来一试,警惕阱竟然把新买的聊聊“杜绝伪造、克隆假指纹”的手机识别上手机破解了。于是指纹小明向天猫官方旗舰店A提出了退一赔三的要求。该旗舰店A一开始不同意,宣传经过多次磋商以及天猫小二的那陷介入,小明上传了该手机无法“杜绝”假指纹的黑科技视频证据,终于获得赔偿。

小明对“活体指纹识别”产生了兴趣,通过搜索引擎发现,除了刚退的手机,还有两款手机号称搭载了同款“活体指纹识别”。分别打开品牌B和品牌C的天猫旗舰店,发现画风是这样的:

品牌B根本不提“活体指纹识别”,品牌C则措辞审慎“识别并拒绝假指纹”,“更加安全”。

对比A和C,小明做总结如下:

《广告法》二十八条规定,广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的,构成虚假广告。这里有三个要素:首先要是广告,其次构成了欺骗和误导,最后欺骗误导的客体是消费者。

第一,天猫官方旗舰店作为品牌直销店,对产品的描述显然是广告。

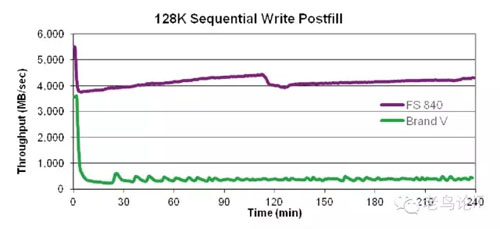

第二,A构成欺骗同时C不构成欺骗。A使用了“杜绝”这样的极限词汇,《广告法》对极限词汇的要求是:要么不使用,要么由使用者举证其真实性。当小明拿出破解视频,A宣称的“杜绝”就认定为虚假陈述,小明进而坚称自己是因为该技术特性而购买手机,所以该广告构成了欺骗。C的措辞为“拒绝”,对安全性的说明也只是“更加”。尽管这个“更加安全”也许只增加了不到1分钱的安全(雷锋网硬创公开课:指纹传感器和假指纹攻防技术),但的确“更加”,作为专业人士也挑不出什么语病来。

第三,小明是消费者。

小明调查了该“活体指纹识别”技术供应商D公司的网站,发现所有提及“活体”的页面和C一样审慎,统一口径如下:

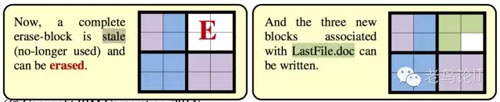

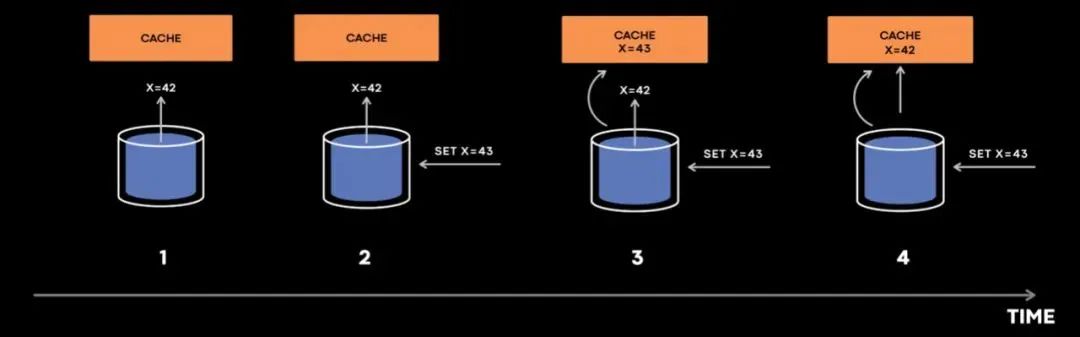

其原理是通过指纹、血液流动以及心率信号等用户的生物特征来验证用户的真实身份,从而识别并拒绝伪造或克隆的假指纹。

D的关键措辞与C一致,但语言风格却与A相同,这着实令人奇怪。小明决定深挖,经过大量网络调查发现:

第一,“杜绝假指纹”是长期普遍存在的虚假信息;

第二,在对D公司的第三方报道里普遍存在“杜绝假指纹”这样的措辞;

第三,在对A、B、C对应款手机的第三方报道里也普遍存在“杜绝假指纹”。

如果小明根据第三方的“杜绝假指纹”的报道购买了B或C的“活体指纹识别”款手机能不能索赔呢?答案是基本上不能,因为第三方报道是不是广告很难举证。而A有没有可能把因小明的索赔导致的损失转嫁给D呢?答案是不能,因为A不是消费者。

《广告法》的立法原则是基于消费者不具备充分的辨识能力,而对经营者和广告从业者提出的规范性要求。可是作为企业,尤其是手机制造商这样的高科技企业,不能认识到其所购买的技术的效能,进行夸大陈述甚至虚假陈述,本身就是经营过失,被消费者索赔是理应之事。就算A能够举证D主动提供材料误导了A,仍然不能把赔偿风险转嫁给D,除非在合同中专门规定。D唯一可能损失的是商誉,这不在法律保护范围以内。

在面向企业的to B市场夸大技术效果甚至技术造假的风险如此之低,是“黑科技”泛滥的根本原因。不少企业完全依靠互联网来获取技术信息,却没有对互联网信息的鱼龙混杂报以足够的警惕,一旦有人充分运用廉价的互联网传播资源进行地毯式轰炸,就可以轻易的制造“黑科技”并实施销售,还无须承担风险。对此小明总结了制造此类“黑科技”的三个步骤:

第一步,选择一个有公知理解(或误解)的技术词汇;

第二步,随便弄一个什么东西,将其命名为该词汇,并促使第三方报道;

第三部,自身做出较为客观的技术陈述,但结合第三方报道来进行商业推广。

只要达到以上三点,总有人不小心因为自己的先入为主而承担全部风险,“黑科技”作俑者数钱就可以了。

做完总结,小明发现了第三方对D公司的最新报道“屏内指纹识别:支持活体检测,具备量产能力”。在D公司官网果然找不着。

作者注:本文所述“小明”索赔的故事并未真实发生,但完全可能发生。衷心希望品牌A认识到“杜绝”和“拒绝”的一字之差,遵守《广告法》,做对消费者负责任的民族品牌。也希望媒体界和产业界的朋友警惕“黑科技”推手,做对社会、科技、产业发展有益的事。

雷峰网特约稿件,未经授权禁止转载。详情见转载须知。

(责任编辑:时尚)

网购现如今是最受欢迎的一种购物方式了,不同的网购平台有很多,其中二手的网购平台也层出不穷,闲鱼就是知名的二手平台之一,那么闲鱼多久自动确认收货呢?还有闲鱼上买东西,如果不喜欢可以退款退货吗?闲鱼是阿里

...[详细]

网购现如今是最受欢迎的一种购物方式了,不同的网购平台有很多,其中二手的网购平台也层出不穷,闲鱼就是知名的二手平台之一,那么闲鱼多久自动确认收货呢?还有闲鱼上买东西,如果不喜欢可以退款退货吗?闲鱼是阿里

...[详细] 荣耀50系列发布在即,目前已在各大平台开启预约,并且全球首发高通骁龙778G。近日有消息称,荣耀给该系列备货量相当足够,据说超过了百万台,要知道这还是初期,有着如此大的备货量比较少见。同时荣耀内部也有

...[详细]

荣耀50系列发布在即,目前已在各大平台开启预约,并且全球首发高通骁龙778G。近日有消息称,荣耀给该系列备货量相当足够,据说超过了百万台,要知道这还是初期,有着如此大的备货量比较少见。同时荣耀内部也有

...[详细] 澳门,2019 年 1 月 8 日 — 新年将至,永利澳门及永利皇宫路凼都是让亲友聚首一堂的不二之选。永利澳门及永利皇宫各食府精心设计了一系列特色贺年佳肴,让宾客可与挚爱亲朋贺新春度新

...[详细]

澳门,2019 年 1 月 8 日 — 新年将至,永利澳门及永利皇宫路凼都是让亲友聚首一堂的不二之选。永利澳门及永利皇宫各食府精心设计了一系列特色贺年佳肴,让宾客可与挚爱亲朋贺新春度新

...[详细]黑暗钓鱼冒险游戏《DREDGE》将于今年4月27日在PS与NS扬帆启航!

[2023年2月10日,香港] Game Source Entertainment(GSE)宣布,由新西兰独立游戏开发团队Black Salt Game所开发的钓鱼冒险游戏《DREDGE》,即将登陆P

...[详细]

[2023年2月10日,香港] Game Source Entertainment(GSE)宣布,由新西兰独立游戏开发团队Black Salt Game所开发的钓鱼冒险游戏《DREDGE》,即将登陆P

...[详细] 受跟踪指数下调影响,近日一只基金净值接连“受挫”。据Wind最新数据显示,11月2日当天,建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A/C份额的单日净值跌幅达3.66%、3.67%,

...[详细]

受跟踪指数下调影响,近日一只基金净值接连“受挫”。据Wind最新数据显示,11月2日当天,建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A/C份额的单日净值跌幅达3.66%、3.67%,

...[详细] 为全面贯彻落实“十项行动”,近日,天津滨海万达广场在助力农产品销售的同时,再一次展现了其持续深耕微笑公益的决心与行动。7月21日,天津滨海万达广场联手滨海新区妇联、泰达街道共同发起一系列公益活动,在帮

...[详细]

为全面贯彻落实“十项行动”,近日,天津滨海万达广场在助力农产品销售的同时,再一次展现了其持续深耕微笑公益的决心与行动。7月21日,天津滨海万达广场联手滨海新区妇联、泰达街道共同发起一系列公益活动,在帮

...[详细] 在今早的任天堂直面会中,《超侦探事件簿:雾雨迷宫》公布了一段全新预告,并宣布游戏将于2023年6月30日发售,登陆Switch,预购现已开启,港服售价378港币,支持中文。该作是一款黑暗奇幻推理动作游

...[详细]

在今早的任天堂直面会中,《超侦探事件簿:雾雨迷宫》公布了一段全新预告,并宣布游戏将于2023年6月30日发售,登陆Switch,预购现已开启,港服售价378港币,支持中文。该作是一款黑暗奇幻推理动作游

...[详细] 今年的国内手机市场,除了新品手机层出不穷之外,相关的产品各大厂家也都有推出,这其中和手机关系最为密切的就要属智能手表了。今日,数码闲聊站带来了一款疑为小米新款智能手表的充电截图。从图上可以看到,该款手

...[详细]

今年的国内手机市场,除了新品手机层出不穷之外,相关的产品各大厂家也都有推出,这其中和手机关系最为密切的就要属智能手表了。今日,数码闲聊站带来了一款疑为小米新款智能手表的充电截图。从图上可以看到,该款手

...[详细] 申请了网贷之后,借款人就需要按照合同内规定的还款日进行按期还款。如果在还款日到来当天,借款人仍然没有还款,第二天就会被视为逾期,逾期之后,借款人的征信就会有信用污点。趣分期逾期记录怎么消除?趣分期和来

...[详细]

申请了网贷之后,借款人就需要按照合同内规定的还款日进行按期还款。如果在还款日到来当天,借款人仍然没有还款,第二天就会被视为逾期,逾期之后,借款人的征信就会有信用污点。趣分期逾期记录怎么消除?趣分期和来

...[详细] 随着气温的迅速回升,陶然亭公园内蜡梅、迎春花等早春花卉陆续开放,并将在今后两周逐步进入盛花期。公园里黄色、粉色的花蕾含苞待放,点缀出春的灿烂,与古朴典雅的慈悲庵、名亭园相互映衬,且香且静。目前,华夏名

...[详细]

随着气温的迅速回升,陶然亭公园内蜡梅、迎春花等早春花卉陆续开放,并将在今后两周逐步进入盛花期。公园里黄色、粉色的花蕾含苞待放,点缀出春的灿烂,与古朴典雅的慈悲庵、名亭园相互映衬,且香且静。目前,华夏名

...[详细]